IL SANT’ANTONIO ABATE DI PIETRO MARIA MASSARI DETTO “IL PORRETTANO”:

ALLE ORIGINI DEL CULTO POPOLARE DEL SANTO

di

Lisa VITALI

Ci sono opere d’arte che più di altre ci fanno capire l’importanza delle immagini nella vita comune di ogni giorno, oggi come nel passato: questo è il caso di un’opera come il Sant’Antonio Abate attualmente esposto nell’oratorio di San Rocco nella chiesa di Santa Maria Maddalena sita a Porretta Terme, piccolo paesino posto a 60 km da Bologna sull’Appennino Tosco-Emiliano, dipinta da Pietro Maria Massari detto il Porrettano nel 1589. Non si sa molto della vita di questo artista, morto «nel suo primo fiorire» - come scrisse Antonio Masini nella sua “Bologna Perlustrata”- probabilmente entro il 1607 a Porretta Terme, dato che il suo nome rientra in una lista dei defunti proprio di questo paese.

Pur essendo la sua vita circondata da un alone di mistero, sappiamo dagli atti notarili che il padre, Massaro Massari, doveva essere un personaggio molto importante all’interno dell’alta Valle del Reno in quanto negli atti di fondazione della Parrocchia dei Bagni della Porretta lo troviamo al sesto posto nell’elenco dei capi famiglia disposti a sovvenzionare la futura Parrocchia con ben trenta scudi d’oro all’anno. Di mestiere era tintore di stoffe, ma aveva notevoli rapporti con la famiglia dei Sabatini (o Sabbatini), e specialmente con Giacomo, avvocato e proprietario terriero molto stimato, il quale molto probabilmente aiutò il giovane Pietro Maria ad entrare nell’Accademia degli Incamminati di Ludovico Carracci. Per la famiglia Sabatini il Porrettano eseguì anche la tela sopracitata del Sant’Antonio Abate, destinata alla cappella di famiglia nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

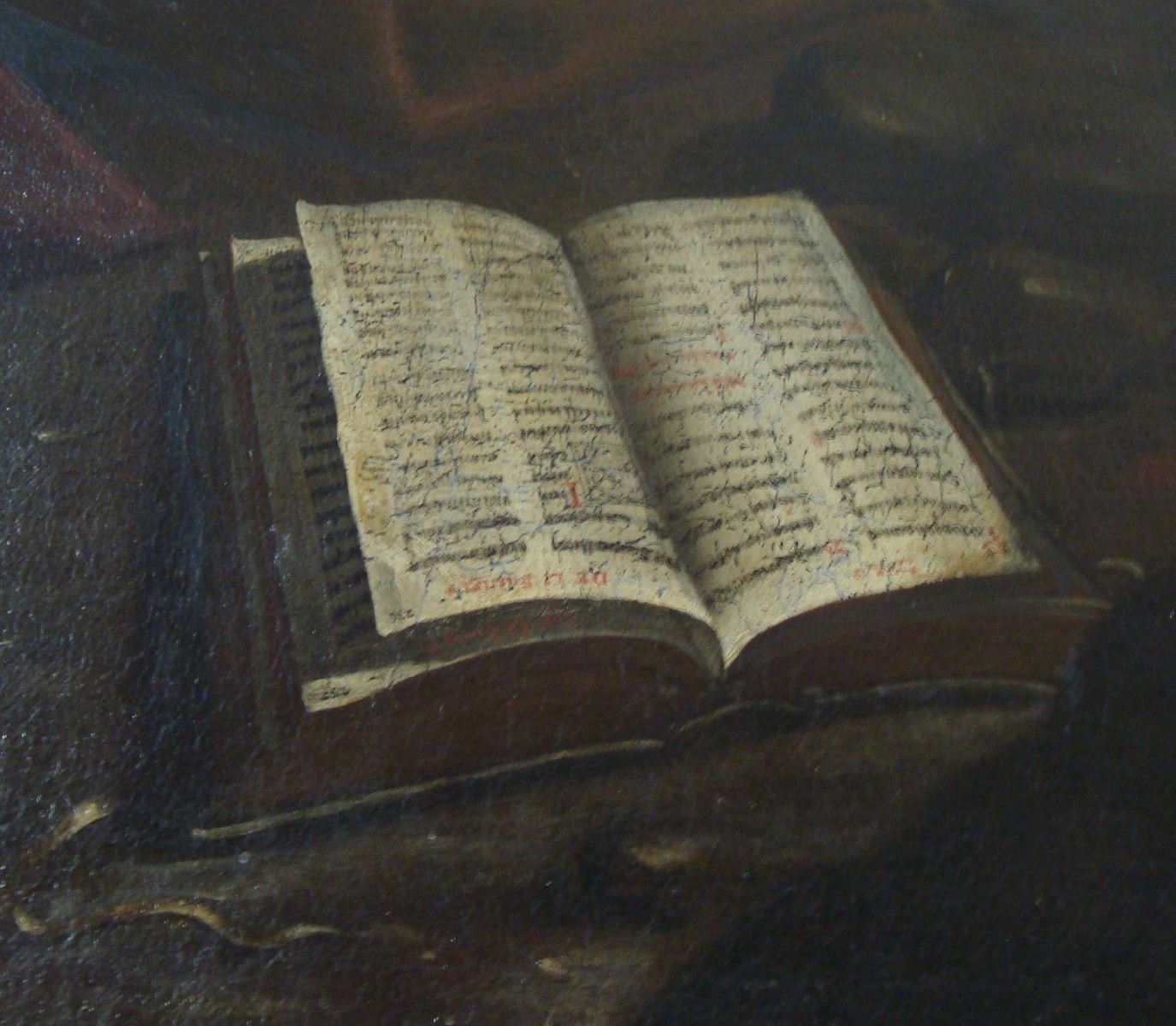

L’immagine del Sant’Antonio rientra perfettamente nei canoni dell’arte controriformata che a queste date è la protagonista assoluta a Bologna e dintorni in quanto si cerca di ritornare a immagini devozionali che riportino il fedele alla preghiera, creando come dei libri illustrati: è esattamente quello che accade in quest’immagine dove il Santo è ben riconoscibile grazie ad alcuni suoi attributi specifici, come il libro aperto ai suoi piedi nel quale è possibile riconoscere in rosso la data di esecuzione e la firma dell’artista, la figura anziana, il fuoco e la presenza del Crocifisso che in questo caso rievoca la presenza della lettera T, la quale è di solito riconoscibile nel bastone del vecchio o ricamata nel saio. La particolarità dell’opera sta appunto nella sua immediatezza e nella sua riconoscibilità anche senza il suo attributo più famoso, il maiale; è vestito di un povero saio e non vi sono colombe o altre figure umanizzate per rappresentare lo Spirito Santo bensì solo un raggio li luce da cui proviene l’estasi. I toni bruni rievocano perfettamente i paesaggi appenninici autunnali, dunque ci troviamo di fronte a un paesaggio reale e non idealizzato sul cui sfondo si stagliano poche e povere case. Un elemento che cattura sicuramente l’attenzione è il fiorellino ai piedi del tronco d’albero su cui poggia il Crocifisso, di un rosso vivo che caratterizzerà tutte le opere del Massari. La postura del Santo in estasi è ben studiata e rievoca le figure dei maestri, come la figura del San Girolamo presente nell'omonima Comunione di Agostino Carracci della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Ma perché vi era una così grande devozione in area bolognese verso Sant’Antonio Abate? Molte sono le tele raffiguranti questo soggetto, a causa della situazione demografica ed economica del periodo: dal 1450 circa vi era stato un’impennata, fino alla battuta di arresto nel periodo che stiamo trattando a causa del crescente squilibrio tra popolazione e risorse alimentari e per la crisi di molte manifatture, compromesse dalla concorrenza estera; tutto ciò portò a una serie di carestie e conseguenti epidemie il cui apice avvenne nel 1591. Nei paesini di provincia più piccoli, il cui tasso di mortalità medio annuo si aggirava intorno alle venti, trenta persone, a questa data possiamo contare centosettantotto morti contro appena quarantaquattro nati. Dunque queste pale avevano un valore di ex-voto da parte dei sopravvissuti; il Santo era considerato un emblema dato che ai tempi in cui era vissuto, un mondo ormai al declino dove l’Impero Romano era sull’orlo del disfacimento, lui riproponeva la povertà, l’umiltà e la castità, in una imitazione del Cristo che accentuava i caratteri del cristianesimo primitivo, umiltà e povertà a cui - nella mente dei contemporanei- si doveva ritornare se si voleva sopravvivere alle catastrofi del tempo.

Ma non solo questo: per le classi più povere e meno colte la figura di Sant’Antonio era posta in stretto contatto con il fuoco sacro, detto appunto ”fuoco di Sant’Antonio”: con questo termine si venne a designare un male oggi noto come ergotismo canceroso (erpes zoster), una intossicazione da pane fatto con farina di segale infetta e che si manifestava con cancrena alle estremità, portando a mutilazioni spesso letali. I pazienti malati venivano curati applicando grasso di maiale sulla ferita. I monaci antoniani erano gli unici a poter curare i malati e per questo era loro concesso di tenere i maiali per le strade cittadine anche quando ciò era vietato agli altri cittadini: questo il motivo per cui il Santo venne riconosciuto come protettore dei maiali, e per estensione di tutti gli animali.

La diffusione del culto dette origine a frequenti pratiche superstiziose specialmente in ambito popolare, come le benedizioni del bestiame nelle chiese dedicate al Santo, alla distribuzione dei famosi “panini di Sant’Antonio” ritenuti miracolosi per la guarigione dei malati e del bestiame, e i falò di Sant’Antonio, materializzazione del fuoco presente nei dipinti dai quali si traevano tizzoni e carbone con funzione protettiva dalle malattie epidermiche, dalle tempeste e dai malocchi.

di

Lisa VITALI Bologna 4 / 2 / 2017